Человек, влюбленный в горы

Однажды я и мои взрослые спутники отправились на гору Качканар. Это было незабываемо: скалы, вершины, барельефы, местные достопримечательности – от «Карусели» и до «Берендеева леса». И всё это – под удивительные рассказы нашего экскурсовода Ивана Михайловича Соболева. Прямо как в сказке! Он говорил так вдохновенно и с таким знанием дела, что не приходилось сомневаться: гора Качканар – его дом родной.

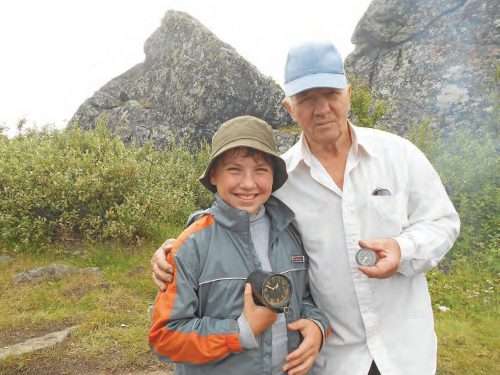

С Иваном Михайловичем я знаком недавно, примерно два с половиной года. За это время я узнал много интересного и поучительного из разных сфер жизни: ведь Иван Михайлович – человек многогранный. Одна из его граней – влюбленность в горы – особенно меня покорила. И я решил поговорить с ним об этом.

С Иваном Михайловичем я знаком недавно, примерно два с половиной года. За это время я узнал много интересного и поучительного из разных сфер жизни: ведь Иван Михайлович – человек многогранный. Одна из его граней – влюбленность в горы – особенно меня покорила. И я решил поговорить с ним об этом.

— Иван Михайлович, с чего началось ваше увлечение горами?

— Наверное, с «Уральских сказов» Бажова. Я нашел их в одной из библиотек Свердловска. Это было в моем детстве. А еще тогда был очень интересный журнал «Урал — земля золотая», где я прочитал рассказ «На Выю за тайменями». С удовольствием читал про горы. Но, выйдя на улицу, гор не увидел. Так где же они, Уральские горы?

— И вы нашли ответ на этот вопрос?

— Конечно. Мне тогда было лет двенадцать-тринадцать. Стал обследовать окрестности Свердловска. За станцией Исеть посетил Чертово Городбище (именно Городбище, а не Городище).

Позже, став старше, я решил побывать на Уральских горах. Вокруг Свердловска были лишь «горушки». Я взял карту и узнал, что где-то на севере есть гора Качканар и Косьинский камень. Почувствовал, что я заболел горами.

— Очень интересно! И что же дальше?

— А дальше я заканчиваю горно-металлургический техникум, и меня по путевке комсомола направляют в Качканар. Было это в августе 1960 года.

После первого рабочего дня в тресте «Качканаррудстрой» я хватаю кастрюльку, ружье и бегу на гору Качканар через «Звездочку» и остров Даманский. Но до вершины не дошел, потому что наступил вечер и стало темнеть. К полуночи вернулся домой.

Месяца два я работал электрослесарем на старом заводе ЖБИ, там мы делали бетонные блоки для домов. Но гора Качканар не давала мне покоя, и я сагитировал коллег пойти туда с ночевкой.

Мы дошли до «Карусели», потом до «Берендеева леса» и организовали привал. Пока другие готовились ко сну и обживались, я забрался повыше и осмотрелся. Вид впечатляющий: гряда гор на юге, а на севере уже виднелись «тысячники» (высота более километра): Косьинский камень, Тылайский камень, Конжаковский камень и другие.

Потом было еще много походов, включая туристические и марафонские.

— Можете рассказать про самые интересные?

— Конечно! Вот как-то раз встречаю студентов Горьковского университета в нашем городе и предлагаю им «пробежаться» по местным горным красотам.

Они согласились, отобрали самых крепких и сильных четырнадцать человек, комсомол предоставил машину — и мы всей компанией поехали по маршруту: Качканар-Медведка-Тишевское. В районе последнего машину отправили обратно, а сами пошли в деревеньку Среднюю Усьву. Прибыли туда к вечеру, заночевали и утром отправились до Кырьи. Но за день до нее дойти не успели и остановились ночевать. После ночевки добрались до речки, где обнаружили скит, забытый и заброшенный всеми. Среди полусгнивших досок мы нашли старый огромный церковный колокол, с надписями вязью, весивший примерно 150 килограммов! Вот это была находка!

Затем от Кырьи за день совершили марш-бросок до поселков Растес, Тылай и вышли к подножью Косьинского камня. Вид вершин и ландшафта был впечатляющий.

Еще один интересный случай произошел у меня со школьниками 9-10 классов. В свое время я проводил с учащимися беседы о горах и вершинах. Так вот один раз моим рассказом заинтересовалась группа детей и предложила мне дойти до Конжака пешком. Авантюра, конечно, была капитальная: все-таки 150 километров пройти, а не проехать на машине. Мне дали четыре дня. Собралось опять четырнадцать человек. Мы, с авоськами и рюкзаками, встретились у столовой Северного карьера и сразу же пошли через Северный карьер на Верхний Ис, там переночевали в моем домике. Утром, вместе с пустыми бочками соседа, который работал перевозчиком живицы, наша компания едет через Лабазку на север, до Каменушки, где течет река Нясьма. Нас выгрузили, и мы с моими неутомимыми школьниками держим путь на северный поселок Юрты. Пройдя километров 20-25, устраиваем привал, варим суп и кипятим чай. Вот тут и начинается самое интересное. Параллельно нам по лесной дороге идет пустой «ЗИЛ». Я его останавливаю и прошу подвести туристов. Водитель благодушно согласился помочь. Ребята, держась за борта машины, умудрились каким-то образом не пролить суп и чай, все довезли!

Наконец, мы приехали в Юрты, шоферы пошли за водочкой, а мы попили чайку, поели супчика, дождались их и поехали дальше. Следующий пункт – поселок Павда. Он меня поразил: там шикарные горы и рельефы!

В поселке нас встретил директор местной школы и предложил заночевать в школе. С утра мы снова в движении — «пробежали» Кушмянку и прошли еще 15-20 километров. И опять, по счастливой случайности, рядом с нами ехал грузовик. Я проголосовал и предложил водителю подвезти нас. Места хватило, правда, только на пять девчонок, мы их отправили до Кытлыма и договорились, что они нас там ждут с чаем и едой. К вечеру «остатки» туристов подошли к Кытлыму, смотрим: костер горит, чай кипит, все в порядке. Подкрепившись, как и в прошлый раз, идем в местную школу ночевать. Наутро пошли по перевалу. За полдня мы дошли до избы знаменитого уральского художника Бурака. Я даю команду: «Каждый несет по три полена дров» — и вперед! Почти всем эта идея не понравилась. Но упорно идем дальше. Наконец, добрались до вершины Конжака. Обосновались, разложили палатки и зажгли хороший, мощный и долгий костер из березовых дров. Наутро, оставив свои бутылки, замочки и записки, мы вернулись домой.

— Браво, Иван Михайлович! Вы действительно смелый и решительный человек! А еще я видел барельефы на горе Качканаре. Слышал, что это — дело ваших рук.

— Да, барельефов на горе я поставил немало — целых десять штук. Большинство из них изготовил Леонид Ушенин — романтик и энтузиаст. Начинал я с барельефа Владимира Высоцкого (это мой кумир). Когда прочитал в газете о его смерти, во мне загорелось желание увековечить его и его песни. И вот барельеф изготовлен – красивый, впечатляющий и очень увесистый. Непросто поднять его на гору. Но нам с ребятами из качканарского клуба «Бригантина» это удалось. Мы закрепили его на скале. Дальше были барельефы «Штольня Ободовского», «Юрию Визбору», «Формула счастья» и другие — каждый что-то символизирует или чему-то посвящен.

— Иван Михайлович, сейчас идут споры между буддистами качканарского храма на горе и Евразом, чьи интересы пересекаются. На чьей вы стороне?

— Считаю, что если буддистов выгонят оттуда, будет огромный скандал! Но я думаю, они не уйдут, ведь это священное место для них. С другой стороны, их месторасположение находится на магнитной яме. Я думаю, Евразу и буддистам следует прийти к согласию и перемирию, ведь не бывает безвыходных ситуаций. Я считаю, что все наладится.

Я поблагодарил Ивана Михайловича за беседу и подумал: как это прекрасно – идти в гору, всегда вверх, к небу и солнцу, к высоким целям в жизни.

Павел Огорельцев