Слёзы на погонах

Гвардии рядовому Косте Дмитриенко дали отпуск. Как раз перед 50-летним юбилеем отца. В марте 1995 года. В полный рост шла позорная для руководства России гражданская война в горных районах Северного Кавказа. В полный рост вставали и шли в бой 19-летние пацаны против сытых, хорошо обученных, оснащенных современнейшим оружием банд мятежников. Побывал в боях и Костя.

Последний отпуск

— Был у них командир. Строгий такой, никакой мелочи ни в учебных, ни в боевых действиях не допускал и не прощал, — вздохнула Людмила Алексеевна, мама Кости. — Везло тогда Костику с командиром.

— Это не игрушки в войнушку на полигоне, это настоящая война, ребята. А на войне мелочей нет. Без крови, конечно, не обойдется, только мне слезы ваших матерей на моих погонах не нужны. Мне своих звездочек, пусть и маленьких, хватает, — не уставал внушать командир солдатам.

Как рассказывал рядовой Дмитриенко своей матери, в ночной темноте, продвигаясь на Грозный, головная машина их колонны свернула не на ту дорогу. Заблудились.

Как рассказывал рядовой Дмитриенко своей матери, в ночной темноте, продвигаясь на Грозный, головная машина их колонны свернула не на ту дорогу. Заблудились.

Ночевали под каким-то мостом. После долгого марша отдохнули, отъелись. Пока сориентировались, получили новый приказ, попали только на зачистку окраин города.

— Первым иду я, остальные меня прикрывают, — командовал старший. — И держать ухо востро! Чуть что — бей на поражение.

— И знаешь, мама, все остались даже не ранеными, — успокаивал Костя. — Вот, даже отпуск дали. Значит, утихомиривается все.

Вот эти слова Костиного командира «слезы на погонах» так и застряли навечно у Людмилы Алексеевны в душе.

Отпуск этот выхлопотала мама. Сколько раз переступила через совестливость свою, к скольким людям пришлось обратиться, чтобы отправить в часть телеграмму о якобы тяжелой болезни, в надежде увидеть сына. Не везде встречала взаимопонимание, чаще натыкалась на черствость людей, от которых зависела заверенность телеграммы. И не очень-то надеялась на удачу. И вот однажды за домашним чаепитием застает ее и любимую девушку солдата, пришедшую привычно в гости, звонок в дверь.

— Кто бы это, вечером-то? — подумалось обеим.

Открыли дверь — никого. Ну, пошутил кто-то или ошибся. И вдруг девушка рванулась на площадку, заверещала, закричала громко. Взлетела на верхний пролет, и уже вместе с любимым солдатом, смеясь и плача, свалились они к маме.

— Я стою и ни слова не могу сказать, ни рукой пошевелить, — переживает то свое состояние снова и снова Людмила Алексеевна. — Не верю сама себе, не верю в это чудо. Как будто душу свою в нем увидела, впрочем, так оно и есть до сих пор. Вся душа моя в нем.

Отпраздновали юбилей отца, закончился отпуск, и снова проводили солдата на службу, к месту дислокации дивизии, под Ленинград. Навсегда, казалось бы, проводили…

Но ведь нет! Живет он, и сейчас живет вместе с нами. Живет в памяти друзей, сокурсников, знакомых и соседей по дому. Живет таким, каким был с самого своего рождения в Качканаре.

Семья Дмитриенко

Приехавшей в Качканар, в этот молодежный уральский городок, технологу по производству керамической и фарфоровой посуды Людмиле Дмитриенко не нашлось работы по специальности. А вот для мастеровитого, добросовестного отца семейства Анатолия дело нашлось. Слесарь, токарь, фрезеровщик, он легко влился в коллектив УРОКа КГОКа.

Была в семье Дмитриенко уже дочь, малолетняя лепетунья Светлана. Устроить в детский сад ребенка тоже было непросто.

— А идите к нам на работу, нянечкой? Тогда и для ребенка место найдем, — предложила заведующая одного из детских садов. — Посуду мы еще не выпускаем в городе, а вот нужен работник, с детьми способный управляться. У вас глаза хорошие, так что сможете и накормить, и попу вытереть ребятишкам, — улыбнулась заведующая. — Соглашайтесь, и ребенок будет устроен, и работа есть.

— Ой, чего только не приходилось делать в своей служебной карьере! И нянечкой, потом завхозом, и кастеляншей по совместительству, от рубки мороженого мяса до штопки постельного белья, — улыбается мама. — Я детей всех, какими бы ни были, как-то душой принимала, как родных. Вот и пошли трудовые будни. Вечером уже поздним приводила полуспящую Светку домой. Раньше всех мы приходили и уходили последними.

«Неженка»

А потом появился Костик. В самую январскую стужу за окном. Мама была этому рада даже больше, чем отец ребенка. Давно она этого желала. Вся жизнь ее сконцентрировалась в сыночке.

Говорят, что от излишней опеки и нежности дети портятся характером. Неоднократно говорил это и отец, приверженец воспитания по-мужски сурового. Называл Костика неженкой, маминым хвостиком. Но не особо препятствовал этому факту, видя их искреннюю духовную неразрывность. Сам вечно пропадал на работе, не считаясь со временем. Жили они тогда не особо уютно, но дружно. Сама эмоциональная обстановка в городке была молодежно-оптимистичной, задорной и жизнерадостной. Какими-то улыбчивыми и солнечными были даже улицы от светящихся глаз прохожих.

В такой романтической социальной среде и рос Костик. Опровергая опасения отца, был парнишкой смышленым, не изнеженным, бойким на слово и на поступки. Все свободное время отдавал спорту. Особенно увлекся футболом. Кипел город. С учебой и поведением в школе, а после и в училище № 87, где директорствовал тогда Владимир Георгиев, проблем не было. Конкурс тогда был в училище большой. И директор после личного собеседования сказал переживающей мамаше: «Слабоват, конечно, парень в учебе, но судя по характеру, судя по отзывам, усидчив и настойчив. Будет желание — будет хорошим специалистом. А мы вместе с вами будем этому содействовать. Так что зачисляем вашего сына в студенты».

Из любимчика — в изгои

Как-то так получалось, что своим он был в любой группе сверстников. Одни выпивали, курили, дебоширили и хулиганили — и здесь он умел себя поставить. С другими занимался спортом, общественной работой, всегда готов был поучаствовать и помочь в любом деле.

Никогда ни в чем не мог отказать мастеру-куратору группы. Кто везет, того и припрягают. Порой это вызывало насмешки сокурсников: «Чего это ты так прогибаешься, шестеришь? Наверное, красный диплом заработать хочешь?».

— Да ну вас, пацаны, неудобно же отказать, — отвечал без обиды. — Ну, трудно мне, что ли? И обидеть жалко отказом.

Но однажды все-таки взъелся и Костя. Навешивали они в кабинете шторы. Стоял Костя под потолком на шатких столах и стульях. «Ребята, кому-то надо сходить за стендами», — попросила студентов кураторша. В ответ — молчок. Мнутся нехотя ребята. Кому охота мотаться до учительской и обратно? «Костя, сходи за плакатами», — уверена в безотказности его руководительница. И тут парня прорвало. Неумением организовать работу назвал он такие действия наставницы.

— Ой, каким он стал для педагога этого недисциплинированным, — вспоминает этот случай мама Кости. — То был примером для всех, а то вдруг чуть не изгоем. Огрызается-де, грубит.

Показала характер и Людмила Алексеевна. В беседе с педагогом изумилась: «Надо же, как переменился в одночасье парень! А как другие преподаватели, тоже жалуются? У кого можно узнать?». Вмиг изменила тон жалобщица. Поняла, что мама за своего ребенка душой болеет, что не поступится, пока до сути не дойдет.

Отношения мамы и сына были настоль доверительны и в то же время требовательны, что, убегая на работу, она писала ему записку: «Пропылесось, прибери все, купи хлеба. Будем с папой поздно. Целую, мама». В ответ, если сын задерживался на тренировках или на сцене в училище, лежал на столе отчет: «Маманька, хлеба нету в магазинах нигде, не успел пропылесосить, извини. Целую мам, пап. Да, мамань, завтра в 6 час. родительское собрание, не забудь. Ваш Костик». Эти записки до сих пор хранятся в семье.

Однако в квартире всегда был порядок, парень был редким аккуратистом.

Дембельский альбом

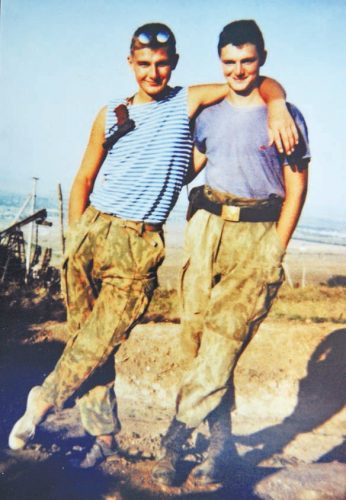

Живет Костик и в дембельском альбоме, который сама создала, хранит и пересматривает его мама.

— Все эти фотографии он присылал нам в почтовых конвертах, — достает мама Кости буклеты. — Говорил, что приедет и сам все оформит. Красочно и с чеканкой, все, как положено. Не случилось.

По окончании училища работает недолго Костя помощником машиниста, и вот — повестка на службу в армии. Недолгие веселые проводы, гордится мама, что сын солдатом будет, настоящим мужиком станет! На следующий день — вокзал, поезд.

По окончании училища работает недолго Костя помощником машиниста, и вот — повестка на службу в армии. Недолгие веселые проводы, гордится мама, что сын солдатом будет, настоящим мужиком станет! На следующий день — вокзал, поезд.

— Несколько наших ребят уезжали этим эшелоном, — вспоминает Людмила Алексеевн. — В том числе и друг Кости Саша Кочегаров, сокурсник Володя Гаранин. Трогается поезд, только набирает скорость, и вдруг стоп! Что такое? Никто не выходит, закрыты двери. Снова трогается — еще и перрон не проехали, и опять остановка. Три раза так было.

И только дома Дмитриенки осознали, что ужинать будут без Кости. Собирая на стол, заливалась слезами мама.

— Да чего ты ревешь? — сердился отец. — Меня три года ждала, дождалась же! И сейчас не война.

Но не обманешь материнское сердце. Тем более, что все напряженнее были новости с Северного Кавказа.

А Костя слал ободряющие письма и фотографии:

«Мам, фото сохрани. Приеду, дембельский альбом сам сделаю. Живем почти в Ленинграде. Служба не в тягость. Мы тут вместе все. А с Санькой, как сидели за одним столом в «гапухе», так и здесь не расстаемся. Володя тоже рядом».

1020-й в скорбном списке

Потом стали реже письма приходить. Опять слезы и ночи бессонные. И вдруг телеграмма! Сын в Ленинграде, просит заказать переговоры с частью.

— Мам, нас отправляют в командировку.

— Куда? Туда же? — замерло сердце матери.

— Да, туда, мама. Я сам написал рапорт… — и прервалась связь.

— И чего ты опять ревешь, — переживает и отец. — Мало там ребят? И ничего. Был уже, не бойся раньше времени. Вот ты вечно на работе, Костька придет, я тебе даже не сообщу. Спрячу.

Было письмо из города Гудермес. Прислал и фотографию. Стоят в горах, обстановка спокойная. А по телевизору — новости одна другой тревожней. Муж и телевизор при жене не включает. Она же, видя кадры с убитыми солдатами, ревет в голос.

— Пусть не Костик это, так все равно чей-то сын! Как вы не понимаете? — отвечает на уговоры родных и соседей. Молилась неустанно, всех ангелов-хранителей просила: «Только уберегите, только бы жив»!

В то утро муж рано уходил на смену. Она закрыла за ним дверь, улеглась рядом с внуком. А в голове одно — Костя. Мутится почти рассудок. И как-то ни одной молитвы в памяти. И забылась сном тревожным. Вдруг — грохот. Смотрит, а в коридоре как будто насыпь земляная и три неясных фигуры в густом то ли тумане, то ли в дыму. И одна из них, крайняя, падает. Проснулась. За окном солнце, ясный день. А внутри — как воздух выпустили — пустота. 13 декабря это было. А на следующее уже утро включает телевизор, а на экране носилки, полностью укрытые.

— Кровавая бойня в Гудермесе. 14 декабря 1995 года при попытке разблокировать комендатуру, железнодорожный вокзал и больницу в захваченном боевиками Гудермесе колонна 33-й Отдельной Бригады Оперативного Назначения попала в засаду, — комментирует корреспондент.

Паника, истеричное метание по комнатам. Места себе не находит мать солдата. Всячески пытаются ее отвлечь родственники. Затеяли ремонт в квартире сестры, собираются всей родней. Клеят-красят.

Пришел зять:

— Вы чего тут? Быстро к нам домой!

— С чего бы это? — догадки скачут в голове. — Ой, Костик пришел!!! И вперед мужиков, через сугробы, дороги не разбирая, к дому дочери.

Муж сидит в кресле, свесив голову, судорожно сжав кулаки на коленях. Радостная мать туда сунулась, сюда — нету никого!

— Что случилось-то? — спрашивает всех. А отец только промычал в ответ хрипло: «Нету у нас больше сына». — «Как нету?» — не доходит до сознания матери. Поняла, и все закаменело внутри холодной глыбой. Равнодушно, не вникая в смысл, прочла телеграмму-похоронку. Там приписка была о Владимире Гаранине.

Домой к себе, в пустую квартиру, шли молча. Вдвоем. У подъезда — толпа ребят, учителей, соседей:

— Теть Люда, не верьте, ошибка это. Не может быть такого. Успокойтесь, мало ли неразберихи кругом!

Да и сама себе твердила с надеждой: «Не верь, неправда, не верь».

— Костя, в тебе вся моя жизнь, в тебе! Дочь люблю, внуков, мужа. Но только живи, родной! — сдерживая рвущуюся душу, шептали ее губы. И только тогда поняла свое недавнее видение: она видела смерть сына.

Визжит, как собачонка на удавке, давится воплями. Вызвали «скорую». Поставили ей укол.

Чуть успокоившись, просит уколоть и мужа. Тот не шевелясь сидит, кажется, не дышит даже. Фельдшеры, чуть помявшись (только одна доза у нас на вызов, дескать), и все же расщедрились на вторую инъекцию.

И казалось бы, закончилась, остановилась жизнь. Потускнело все вокруг… Нету самого дорогого человека. Нету…

Нет! Он и сейчас живет рядом с ней. Так же, как и тогда, делится своими жизненными проблемами, также успокаивающе гладит ее ладонь, как бы говоря: «Ничего, мама, прорвемся, не переживай».

Груз 200

Встречали Костю Дмитриенко и Володю Гаранина на вертолетной площадке. Упала мать на гроб, а он холодный, как лед. И такое желание было — сердцем растопить этот холод! Влезть прямо внутрь домовины и согреть, оживить это родное, каждой клеточкой ощущаемое тело. Каждую его рану физически на себе ощущала.

Володю Гаранина хоронили первым. Скорбная процессия остановилась напротив окон Дмитриенко. И глаза Людмилы Алексеевны метались от окна к своему гробу. В глазах — густые сумерки. После похорон зашли Гаранины. И слезами двух матерей омыли останки и память погибших ребят.

— Похороны Кости, троекратный салют воинской почести. Все это как бы мимо меня пролетело, — старается быть спокойной Людмила Дмитриенко. — Сознание как бы отключилось. Жила я тогда, нет ли, не могу сказать. Горько до сих пор то, что первым в эту качканарскую землю из всей родни лег Костик. Потом мама моя, потом муж… Девятый, сороковой день со времени смерти — все как в забытье. Ни сна, ни еды. Ничего не надо.

Сомнамбулическое состояние. Психоневрология. Открывает глаза — темнота, капельница. Больничная койка в одиночной палате. Жутко. Потом дома — горсти таблеток.

Как-то мама Людмилы Алексеевны сказала: «Хватит, дочка, плакать, возьми себя в руки! Нельзя так убивать себя, не по-христиански это».

— Как это — хватит? — возмутилось все существо ее. — Этого никогда не хва-а-а-тит! Что мне, забыть, что ли, все? Забыть?

— Дома начну выть, так Толя, муж, прикрикнет еще. А с собачкой пойду вечером погулять, упаду на колени в снег, в слякоть ли, и кричу, вою. Люди подходят: «Что с вами?» «Да ничего, извините».

Память сильнее смерти

В одну из таких истерик подошла к ней женщина, подняла, проводила до дома. Оказалась матерью бывшей подруги Кости. Столько хорошего о сыне рассказала, что начинала понимать Людмила Алексеевна: память — сильнее смерти. Намного сильнее!

А потом пошла к Гараниным, разделить горе. Смотрели фотографии. И там Костя с Володей Гараниным и Сашей Кочегаровым стоят.

— Я снова в рев, — с улыбкой скорбной повествует мать. — Но Анна Петровна четко и резко прикрикнула: «Хватит! Хватит себя требушить! Горько, больно, но жить же надо! Ты не одна, вспомни, как после войны бабы поднимались! Не кисни! Черкашиным легче? Нуриевым? Ладейщиковым?» И я ведь собралась. А после стала нас собирать Людмила Близнецова в сообщество солдатских матерей. Стали мы ездить и в Свердловск, и в Лесной. И увидела я – сколько же нас! Это сколько горя, слез матерей и отцов, сколько крови сыновей наших ради амбиций политиков, ради наживы олигархов, по вине бездарных трусливых «полководцев» пролито!

Задумаешься — и действительно, во имя чего? За что? За кого шли в бой и гибли эти солдаты и офицеры? Одна мысль утешает: «За честь свою, за добрую память о себе и ради почета родителям своим. Не струсили, не отступили. Воспитаны были так, что, если дал присягу Родине, выполняй приказ, служи честно». А слезы матерей и вдов пусть лягут вечным позором на погоны тех, кто пацанов наших пушечным мясом считает. Не золотые, а черные их большие звезды на плечах и на груди.

— Я сдувала с тебя пылинки когда-то, а вот сейчас вытираю пыль с твоего портрета, — приговаривает Людмила Алексеевна, привычно обмахивая платочком домашний свой скорбный музей. И рассказывает о сыне как о человеке, который на минуту только вышел, и сейчас хлопнет дверь, и он вернется. Да, собственно, он каким-то образом действительно присутствовал при нашей невеселой беседе. Может быть, это чувство от попугайчика в просторной клетке, подаренного Людмиле Алексеевне дочерью.

— Очень привязалась я к этому существу.

Как будто почувствовав, что говорят именно о нем, птаха пронзительно кричит и покусывает проволоку клетки, привлекая внимание смешными своими ужимками. Живая душа в доме.